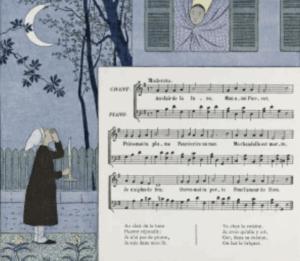

Au clair de la lune

ou le plus ancien enregistrement de voix humaine au monde

Ce qui paraît ancien date, parfois, à peine d’hier.

Anatole Loquin, Mélusine : revue de mythologie, littérature populaire, traditions et usage, Étude bibliographique sur les mélodies populaires de France.

Les chercheurs et historiens sont encore indécis quant aux origines et à l’âge de cette chanson. Une coïncidence (ou non, d’ailleurs) pourrait la faire naître en 1576 mais les éléments restent trop peu nombreux pour accorder tous les spécialistes. De même, l’attribution de la paternité de la mélodie à Jean-Baptiste Lully connaît la même déconvenue.

La grande difficulté avec le patrimoine oral et sa transmission, c’est d’en perdre de vue la recherche d’une certaine vérité factuelle. D’un écrit à l’autre à propos de cette berceuse si connue qu’est Au clair de la lune, je suis d’abord la piste d’un certain A. Loquin.

Anatole Loquin, par son travail de recherche sur l’histoire de l’harmonie dans la musique, signale déjà ce problème de paternité de la mélodie octroyée à Lully.

En effet, dans son Étude bibliographique sur les mélodies populaires de la France, publiée dans Mélusine que j’ai pu consulter en ligne (voir les sources à la fin de cet article), il s’interroge sur la possibilité que Beffroy de Reigny soit à l’origine de l’air. Ce dernier n’avait de cesse de faire intervenir la Lune pour tout et rien dans son théâtre. En témoigne son Nicodème dans la Lune qui donne à penser à Anatole Loquin que le père mélodique d’Au clair de la lune pourrait être Beffroy de Reigny. Ne pouvant lui-même analyser le théâtre complet de Reigny car il ne l’a pas en sa possession, il n’écarte pas une éventuelle paternité de la mélodie à un nommé Leblanc qui aurait produit un Nicodème dans la Lune, « musiqué » cette fois-ci. D’après lui, il serait judicieux de faire l’étude de toutes les Lunes de Reigny car peut-être s’y trouve malgré tout le nid de la mélodie de cette berceuse si populaire qu’est devenu Au clair de la lune.

Comme il le souligne dans divers écrits, vouloir à tout prix trouver LE créateur d’un texte et d’une mélodie est véritablement périlleux et conduit trop souvent à figer une version de la chanson, qui n’est pas factuelle (ou qui n’englobe pas la diversité de versions co-existantes) et qui devient dans le futur LA vérité. Ce sont ses études des mélodies et des harmonies qui conduisent Anatole Loquin à démentir les paternités erronées qu’il continue de croiser dans les écrits de folkloristes souhaitant lutter contre la perte du patrimoine oral.

Le fléchage qu’il donne sera d’ailleurs peut-être corroboré par le chercheur indépendant, Patrice Coirault, dont l’œuvre ultime, Formation de nos chansons folkloriques, constitue une référence en la matière. Dans Recherches sur notre ancienne chanson traditionnelle populaire, Patrice Coirault parvient donc à montrer que le corpus chansonnier de tradition orale en France se serait principalement constitué entre le XVème et le XVIIIème siècle. Et c’est Romain Benini qui nous livre en partie ces explications dans Filles du peuple ? Pour une stylistique de la chanson au XIXème siècle. Il rappelle notamment que des chansons comme Au clair de la lune, Cadet Rousselle ou Le Roi Dagobert ont connu une vogue à la fin du XVIIIème siècle car elles étaient chantées dans la rue par des chanteurs professionnels à Paris, prenant alors la forme qu’on leur connaît aujourd’hui grâce à la tradition orale et sa transmission.

Le texte est quant à lui publié pour la première fois en 1843 par Théophile Marion Dumersan dans son Chants et chansons populaires de la France.

Je n’avais pas creusé autant la première fois mes recherches sur Au clair de la lune que pour écrire cette chronique et le débat que l’on trouve sur la page Wikipédia, par ailleurs déjà remplie d’informations intéressantes, à propos du caractère sexuel ou non du texte me semble désormais perdre de son sens. En effet, si je pouvais consulter les travaux de Patrice Coirault et le théâtre de Beffroy de Reigny, ce débat disparaîtrait peut-être de lui-même. Qui sait ? Peut-être la vie me permettra de poursuivre mes recherches.

Pour terminer cette chronique et revenir à son titre, j’étais fascinée d’apprendre que grâce à un collectif d’ingénieurs du son, d’historiens et de chercheurs, intitulé First Sounds, le premier enregistrement de voix humaine au monde est un enregistrement succinct d’Au clair de la lune et il date de 1860. En effet, le Français Édouard-Léon Scott de Martinville a inventé le « phonautographe », 17 ans avant que l’Américain Thomas Edison n’invente le phonographe. Il s’agit du premier appareil capable de fixer les sons sans pouvoir les reproduire. Et c’est que parviendra à faire le phonographe d’Edison. Ainsi donc notre jolie berceuse est liée à la découverte de la première gravure de la voix humaine dans un appareil.

Merci de m’avoir lue !

Mes sources

The Very First Recordings (1859-1879)

Crédit d'illustrations

Vieilles Chansons pour les Petits Enfants: Avec Accompagnements, Widor, Charles Marie, 1844-1937 (book text), Louis-Maurice Boutet de Monvel,1855-1913 (illustration)